TERCERA PARTE: RELATO

SIEMPRE QUEDA BATERÍA

22/12/2022

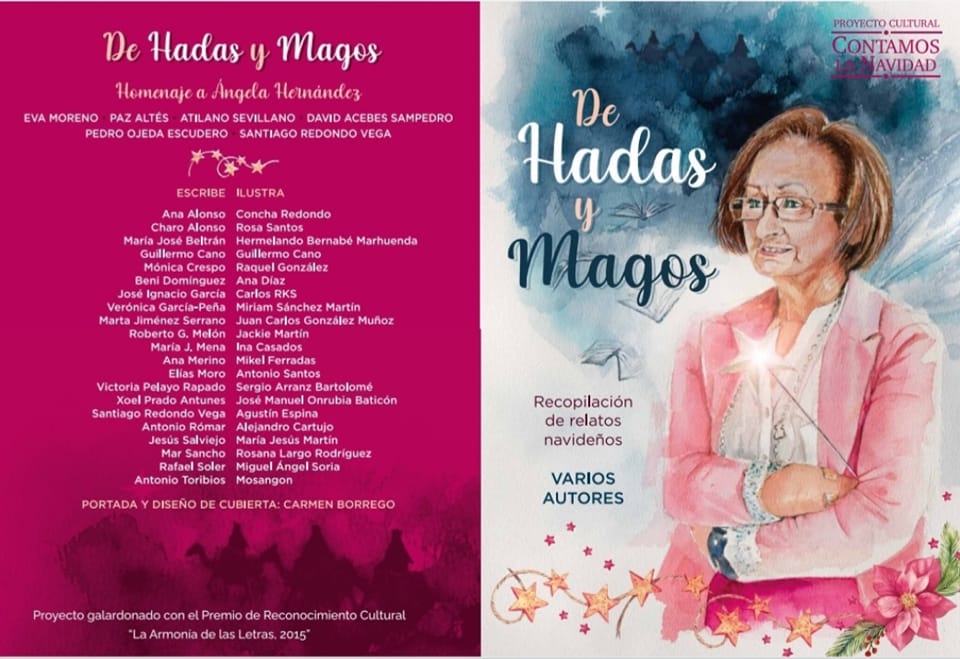

Relato incorporado en en la obra colectiva De hadas y magos (Punto y seguido, 2022) en el marco del Proyecto cultural CONTAMOS LA NAVIDAD https://contamoslanavidad.wordpress.com/

María J. Mena

Abrí los ojos de forma paulatina. Me sentía aturdido. Un dolor difuso cuyo origen no era capaz de determinar me torturaba. Parecía que la cabeza me iba a estallar en cualquier momento. De pronto, se sucedieron en mi mente las escenas vividas unas horas antes: el sinuoso camino apenas alumbrado por los faros, los baches y el fango que dificultaban el tránsito y, como secuencia final, la visión fugaz del árbol contra el que debí chocar.

Todo había ocurrido muy rápido. Volvía a casa por la carretera comarcal como era ya habitual, pero a mitad de trayecto decidí tomar un atajo y desviarme por la pista forestal. Fue una imprudencia, ya que era noche cerrada y no podía distinguir con claridad el terreno. Además, conducía a más velocidad de lo que la sensatez recomendaba y ni siquiera prestaba atención. Tenía otras preocupaciones. Las deudas se habían acumulado, el banco ya no nos ampliaba ni una sola línea de crédito más y hacía ya tiempo que el resto de posibilidades estaban agotadas. En un intento desesperado, presenté una propuesta a un centro escolar para confeccionar su ropa de deporte. La negociación empezó bien, pero la última reunión, justo en la que se debía establecer la proposición firme, resultó un desastre que terminó con un tajante «nos lo pensaremos».

Lo peor es que Irene no sabía nada. Antes del cambio, vivíamos una vida cómoda en Barcelona. Los dos teníamos empleos estables y bien remunerados, pero yo necesitaba otros aires. La ciudad me consumía. Una mañana, leí en un anuncio que una pequeña empresa de productos deportivos ubicada en Huesca echaba el cierre. Los dueños se jubilaban y querían traspasarla. Dejaban el negocio a pleno rendimiento. Les envié una oferta, que aceptaron un par de semanas más tarde. Mi idea fue la de realizar un tanteo,

por lo que me sorprendió su apresurada respuesta. Se lo conté a Irene y tras darle vueltas estuvimos de acuerdo en que era una oportunidad. Creo que me vio tan ilusionado que se contagió de mi entusiasmo.

No obstante, cambiar de vida no resultó fácil. En especial para ella, que ocupaba un buen puesto en una entidad financiera. Al principio, nos alojamos en un estudio de alquiler. No queríamos correr riesgos, por lo que mantuvimos nuestro piso en la ciudad. Una vez afianzados, lo vendimos y compramos una acogedora casa rural en un pueblecito del Pirineo. La empresa iba viento en popa, contratamos a algunos empleados y nos animamos a aumentar la familia, pero la cosa se complicó ya que Rubén nació prematuro. Irene culpándose quizá por no haber descansado lo suficiente durante el embarazo, optó por

abandonar su labor y centrarse en su cuidado. Habían transcurrido poco más de dos años desde ese día y Rubén era ahora un niño sano y feliz que, en nada, comenzaría su adaptación escolar. Ella volvería al trabajo, pero desconocía la magnitud real de los problemas económicos que habían surgido, ya que los oculté adquiriendo deudas que cubriesen las pérdidas de manera que nadie pudiese darse cuenta. El bebé era lo importante, no quería preocupar a Irene y siempre creí que remontaríamos en cualquier momento. Sin embargo, no fue así.

Lo cierto es que no sabía cómo enfrentarme a ella. Siempre habíamos confiado el uno en el otro. Nos lo contábamos todo. Me sentía culpable por haber roto su vida, por haberles fallado a ella y al niño. Era imperdonable. El espesor de mi fracaso y la desesperanza se convirtieron en mis compañeros de ruta. Entonces, vi el desvío y no lo dudé. Tenía prisa por acabar con mi angustia.

La pista se encontraba en muy mal estado como consecuencia de las últimas nevadas, pero ya no había vuelta atrás. La decisión era firme. Apenas quedaban un par de días para Nochebuena. Concretar la operación con el colegio hubiera sido un buen regalo. Sin embargo, no lo conseguí y ya no se me ocurría qué más podía hacer. Tendría que cerrar la empresa, venderlo todo y, aun así, quizá no consiguiese liquidar la totalidad de las deudas.

Ante mí se abrió una larga recta. Pisé el acelerador. Parecía sencillo. Solo debía seguir adelante, tomar el atajo, acabar. La recta dio paso a una curva, pero yo no hice el giro, ni levanté el pie del acelerador. En lugar de eso, cerré los ojos y me despedí de Irene y de Rubén con la certeza de que las cosas, el menos, volverían a la normalidad para ellos.

Intenté moverme, pero una punzada lacerante en un costado me emitió el mensaje inequívoco de que era mejor que me quedase quieto. Tenía los labios resecos, sentía sed y cada vez más frío. Pensé que la muerte llegaría igual, solo que de otra manera. Sería un proceso más lento y doloroso. Uno no debería morirse en Navidad. No es el momento.

Recordé las pasadas fiestas: la carita de Rubén al ver los paquetes en el árbol, la risa de Irene, la mirada de mi madre. No, uno no debería irse en Navidad. Accioné la manivela para intentar abrir la puerta, pero estaba atascada. Cerré los ojos e intenté sopesar mis posibilidades. Era poco probable que alguien transitase por allí a esas horas, por lo que esa vía quedó descartada.

De pronto, oí un leve pitido. Era el sonido inequívoco del móvil al quedarse sin batería. Me di cuenta que lo llevaba en uno de mis bolsillos. Debía sentirme tan mal que ni siquiera lo había sacado al entrar en el coche. Me pareció casi un milagro que hubiese sobrevivido.

Conseguí cogerlo a pesar del temblor de mis manos. Apenas podía sostenerlo por lo que apoyé los brazos en el volante y con dificultad marqué el número de Irene. Descolgó al instante. Su voz entrecortada inundó la noche como un preciado líquido vital. Reía, lloraba y hablaba en voz muy alta. Se oían más voces y me costaba entenderla. Avisaba a otros de que estaba vivo y a la vez conversaba con ellos y conmigo:

«¿Cariño?¿Me oyes? Ya estamos… Estamos cerca. Te rastree el móvil que me dio tu ubicación. No cogías el teléfono y la señal no se movía. Se hacía tarde. Entonces, me preocupé y llamé a la patrulla. Vamos a por ti en el helicóptero. Si miras hacia arriba seguro que nos ves. ¿Queda mucho?… En nada estamos ahí. No te duermas. Canta si quieres, yo te sigo».

Entonó una canción infantil. Una de las que le cantaba al niño cuando se encontraba mal. Comencé a tararearla yo también hasta que escuché el sonido de una sirena y de un motor. Varias personas que no pude distinguir abrieron la puerta y consiguieron sacarme con delicadeza del coche. Me hicieron algunas curas, me cubrieron y me ataron a una camilla. Mientras ascendía, vislumbré la silueta de la luna. La imagen, como la propia vida, me pareció de una belleza conmovedora.

Irene me esperaba arriba. Se colocó a mi lado cuando me acomodaron y apretó mis manos. Estaba tan hermosa, que irradiaba el mismo fulgor que la luna. Me hablaba:

«Todo va a ir bien, verás. Te esperaba emocionada para darte una estupenda noticia cuando llegases a casa. Nos han adjudicado el contrato de los uniformes. Les causaste muy buena impresión. Es un bonito regalo de Navidad, ¿verdad? Tu madre llega mañana y el niño está deseando verte. No te preocupes, no hables, no hagas esfuerzos… Todo está ya bien, pero…pero» y se acercó para susurrarme al oído: «por favor, la próxima vez que pienses en tomar un atajo, llámame antes, no después».

Dicho esto, empezó a cantar de nuevo, justo en el momento en el que el móvil emitió un leve sonido parecido al tañido de una pequeña campanilla y se apagó.

María J. Mena (Diciembre 2022)

El cuanto ha sido bellamente ilustrado por Ina Casados